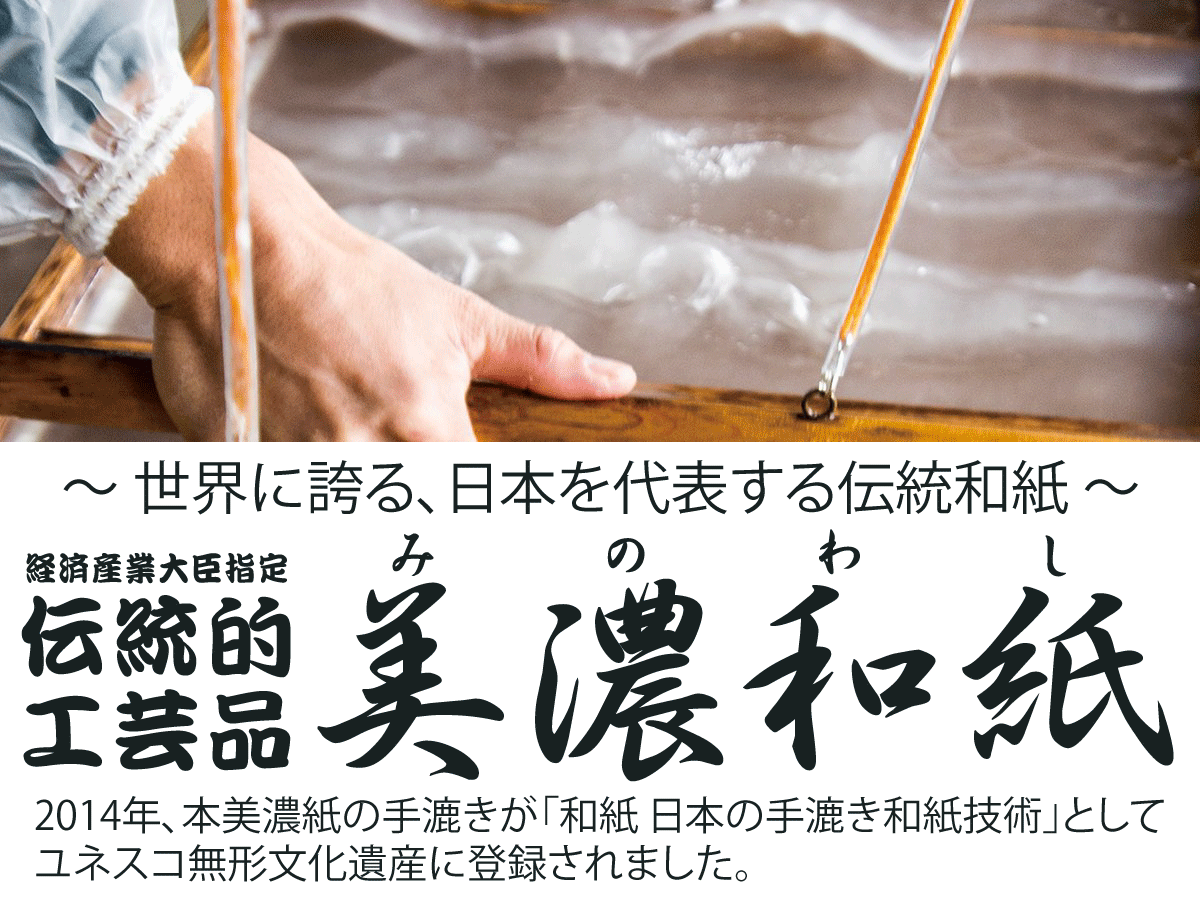

伝統工芸品美濃和紙を使ったの商品一覧です。

長良川中域の支流・津保川や板取川の一帯(美濃市周辺)には、和紙の原料となる良質な楮(こうぞ)の一種である「津保草」が多く自生していたこともあり、7世紀頃には既に美濃紙の生産は始まっていました。

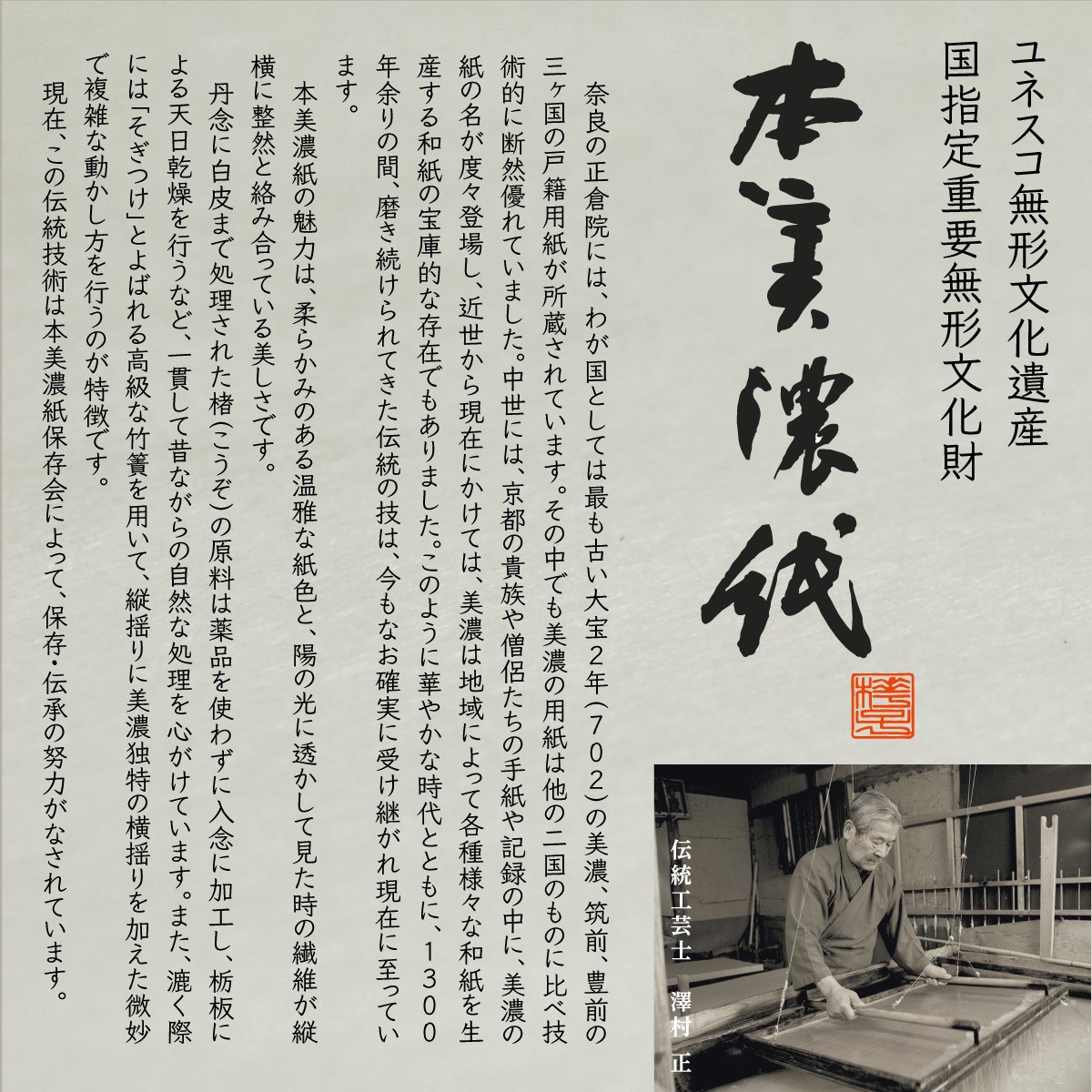

正倉院文書として保管されている大宝律令(702年)の際の戸籍料紙に美濃紙が使われてるものがあり、これは現存する日本最古の紙となっています。この頃には既に、美濃紙は他の生産地の紙よりも優れていると評判になっていたようです。

平安時代には、仏教の経本用として紙の需要が高くなると共に、室町時代には美濃国守護 土岐氏によって製紙が奨励されたこともあり、美濃紙はさらに発展しました。

当時、紙はとても貴重なものであり、中でも評判の良い美濃紙は貴族・僧侶・歌人といった人たちの間で贈答品にもなっていました。

その名声と共に各地に広まった美濃紙は、江戸時代には幕府御用紙となり、最高の和紙としてその地位を不動のものとしました。

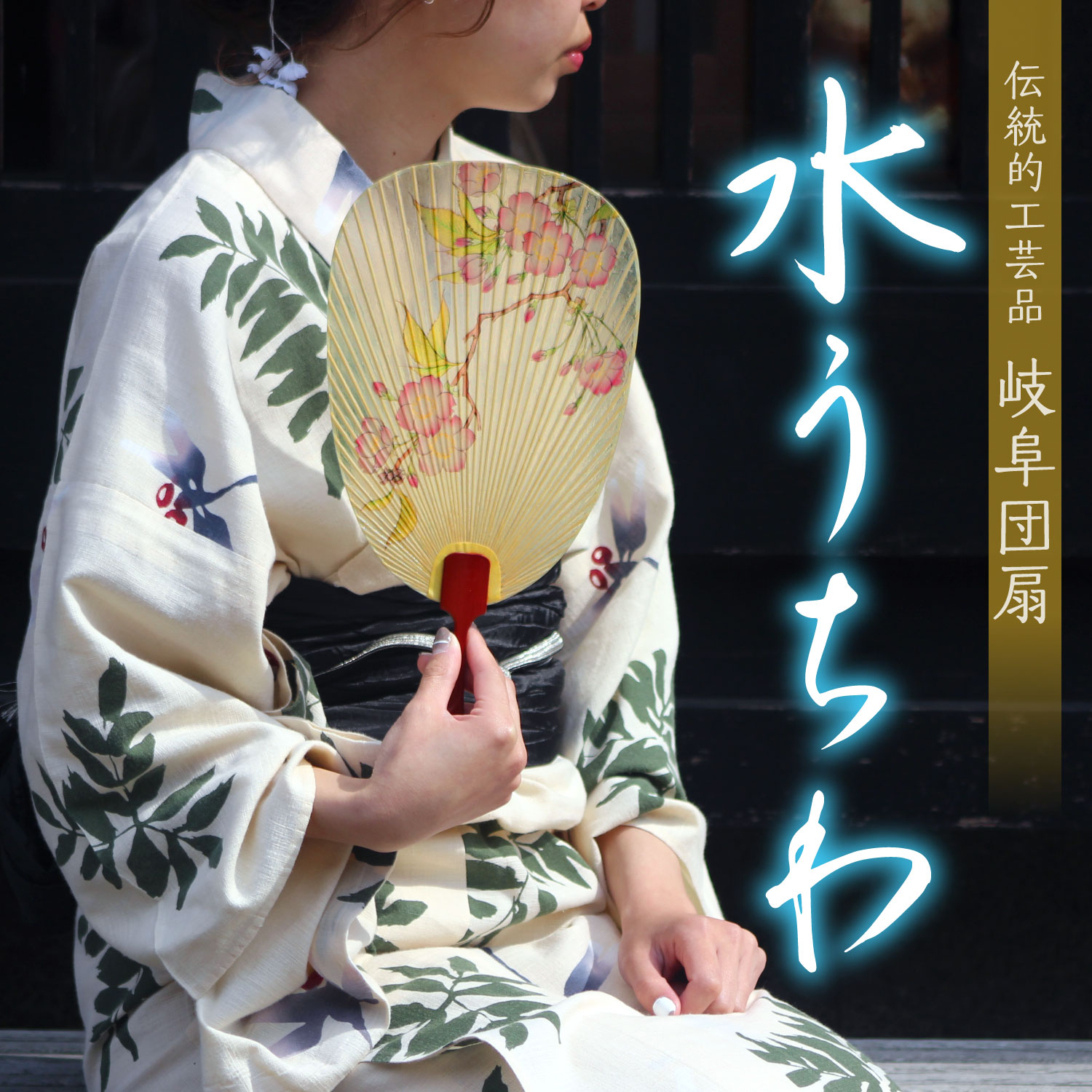

江戸時代になると、この美濃紙を使い「岐阜和傘・岐阜提灯・岐阜うちわ」といった工芸品も生まれました。そして障子紙としても評価が高かったの美濃紙は、やがて「みの」と言えば障子を指すほどになります。この障子紙のサイズは「美濃判」という規格となり、後に紙の判型(JIS規格・B判)として現代に至るまで引き継がれています。

古くからの記録を今日まで残している美濃紙は耐久性にも優れている事を証明しており、明治には当時の戸籍法で「用紙は美濃紙」と定められてもいました。

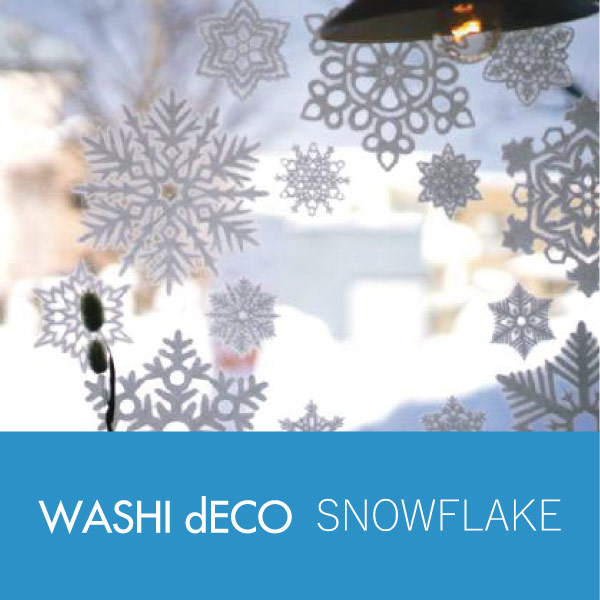

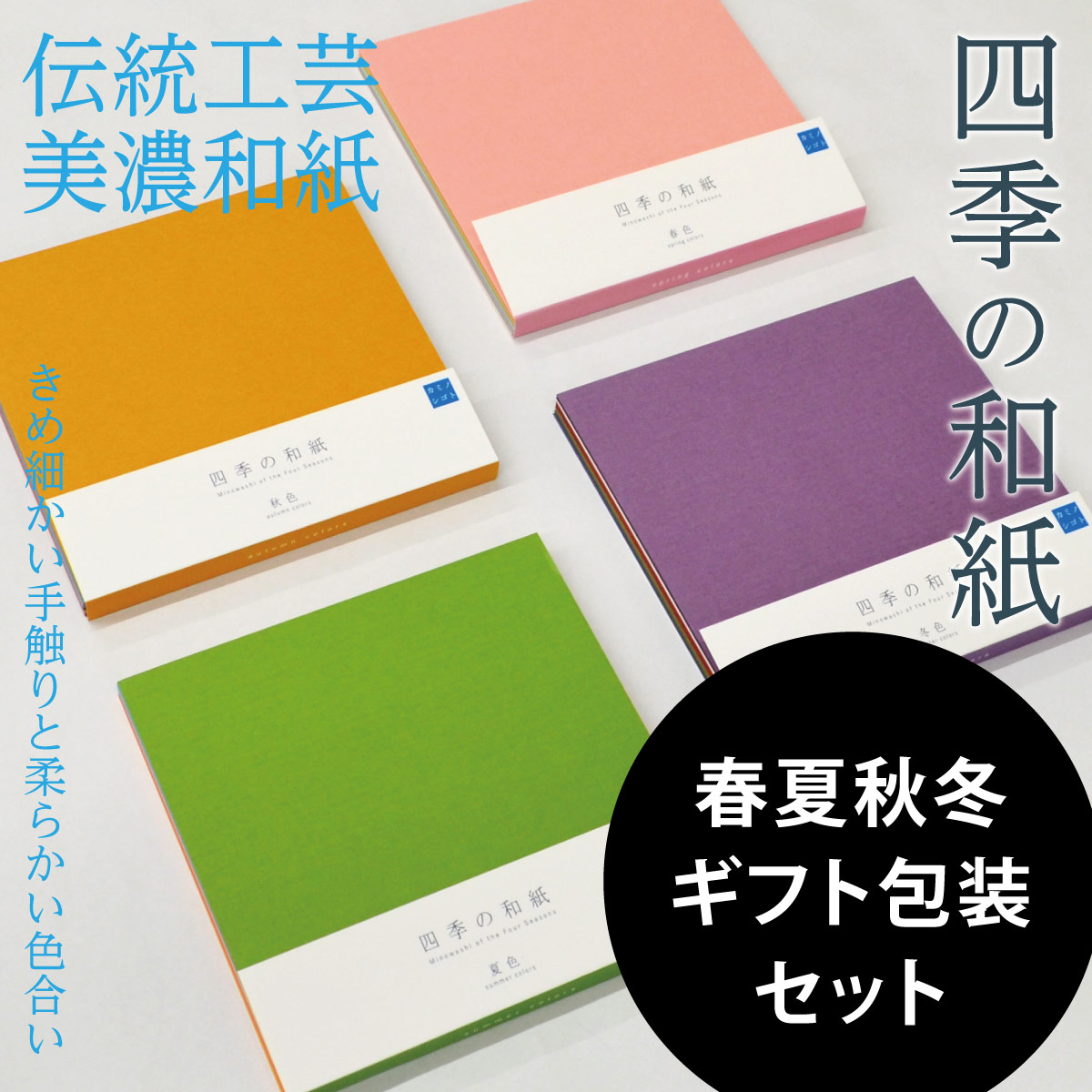

現代においても、美濃和紙は書画や工芸品に使われるだけでなく、風合いの良さ、丈夫さ、自然素材といった特長を活かし、アクセサリーやインテリア製品、コーヒーフィルター等さまざまな用途に広がっています。また「本美濃紙※」は、古文書や絵画などの文化財を修復する際の必需品として世界中の美術館で使用されています。

1969年、本美濃紙※の製法が国の「重要無形文化財」に指定されました。

1985年(昭和60年)5月22日、通商産業省(現・経済産業省)により伝統的工芸品に指定されました。

1992年(平成4年)3月30日、美濃和紙加工品が岐阜県郷土工芸品に指定されました。

2014年、本美濃紙の手漉きが「和紙 日本の手漉き和紙技術」として細川紙・石洲半紙と共にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

※ 本美濃紙:「本美濃紙保存会」の職人が伝統的な方法で漉き、厳しい検査の上認められた美濃和紙。

メーカーのご紹介

家田紙工は明治22年の創業以来、和紙を販売するだけではなく岐阜提灯などをはじめとした全国の提灯用紙の絵付けを主とした摺り(刷り)込み(ステンシル)を生業としてきました。

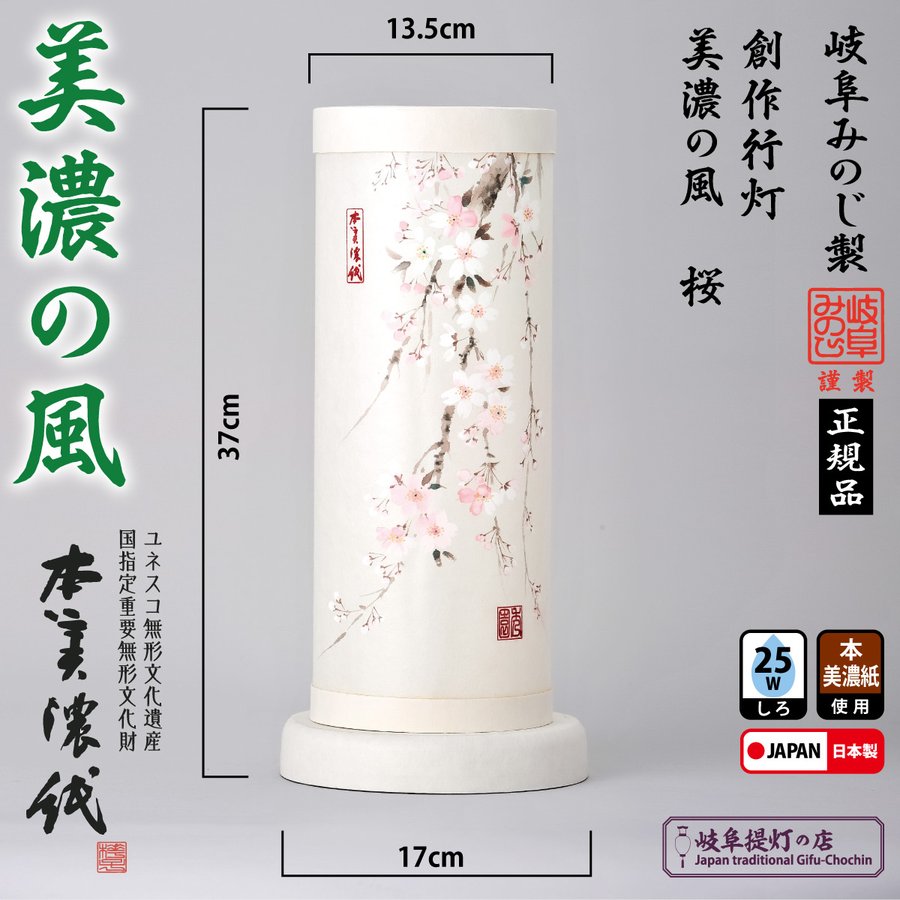

そもそも、岐阜提灯の製造の起源は17世紀頃であると言われています。江戸時代中期以降、提灯の種類・用途は多種多様な展開を見せ始め、単なる用具としてだけでなく、人々の慣習、信仰、美術などを表現する文化の担い手となっていきました。300年以上の歴史を経て、優美な工芸品として発展した「岐阜提灯」は、薄く強靭な美濃和紙と、極めて細い竹ひご、浮世絵のように鮮やかな絵の摺りで特に知られるようになりました。その伝統を絵付け・摺り込みの技と絵柄にひきついでいます。

職人による提灯の絵付け技法は、提灯あかりをより美しくみせるため、できるだけ薄い和紙に、陰影、色彩の多様さ、美しさ、模様の意味性などを追求してきました。現在、江戸時代以降のままの伝統的な絵付け技術と絵柄制作などをこの道50年以上の職人が、毎日、その手仕事をくり返しています。この手法、伝統を継承するために、若手の育成にも力を入れています。

ブランドコンセプト

明治時代から育まれた岐阜提灯制作技術を基にした、伝統的な和紙加工技術をバックボーンに、2003年より新たに「和紙」「あかり」「アートとクラフトとの出会い」にこだわった丁寧なものづくりとライフスタイルの提案のためのブランド 「1/100 brand」を立ち上げ、制作を始めました。

コンセプトは、Art meets Craft~伝統的な美濃の手漉き和紙を使用ながら日本のおもかげを見つめ、どこにもない新たな和紙とあかりの表現に挑戦しつづけること。アートとクラフトとが丁度良い塩梅で、人々の手元に届く、本物のものづくりー。それは、風土に根ざした素材や、受け継がれる知恵や技に、新しいデザインが出会うことでもあります。

初年度はイラストレーター・宮田香里氏を迎え、和紙行灯、提灯、和紙ステーショナリーなどの制作を始めました。2004年には、グラフィック&エディトリアルデザイナーの第一人者の羽良多平吉氏、オリジナルな活動を続ける写真家・四宮孝仁氏、翌年にはデザイナーの塩沢文男さんを迎え、デザインvs写真vs美濃手漉き和紙とのコラボレーションを行いました。さらには青藁シリーズ制作の切っ掛けとなったしめなわ本舗さんや、ニューヨークスタイルの新たなモノ作りをプロデュースするSMP/LABさんとの出会いなど、他企業の方々とのコラボレーション・クリエイティブ・ワークなどにもチャレンジしています。

紙漉職人や印刷技法、さまざまな自然素材、そしてアーティスティックなクリエーターたちとのホリスティックな出会いの中で、これからもひたすら日本の技術、職人技にこだわった、本物のものづくりに挑戦しつづけていきます。

どこにもない、ここだけの、私だけの物語作り。アーティストとのオーガニックなクリエーション。あたたかく、やさしく、密やかで、美しい手漉き和紙グッズの数々。強く、繊細な中での凛とした存在感。伝統と、『今』が出会い、未来を創る…。家田紙工のプロダクツすべてが、まさにひとつ、ひとつが人の手を介して 大切につくられたすぐれものばかりです。さまざまな想い出を紡ぐ暮らしの逸品として、ぜひご利用ください。

伝統的工芸品 岐阜提灯製造本舗

伝統的工芸品 岐阜提灯製造本舗

有限会社安藤商店

古くから長良川の重要な湊町であった川原町にほど近い地に安藤商店はあります。

この地では江戸時代より“美濃和紙”の卸問屋が多くあり、また近隣で良質な竹をとる事ができたため、それらを使った工芸品が多く生まれました。

岐阜提灯、岐阜和傘、岐阜団扇は岐阜を代表する伝統的工芸品となっています。

メーカーのご紹介

伝統を守り、文化を広めることが私たちの使命です。自由な発想と優しい心を胸に、「想い」を形にしていきます。技術の向上と職人の育成を通じ、文化を継承し、岐阜から世界に発信していきます。

未来を担う子供の将来を願う商品、故人の鎮魂を願う商品、地域の行事の賑わいを生む商品、街を人を照らす商品。ぬくもりの「想い」を載せて皆様に喜んでいただける商品を提供していきます。

新しい生活様式の変化へ対応し、新しい展開を模索していきます。伝統的な「祈り」や「願い」だけでなく、日常的な生活に溶け込む分野でも、「想い」をくみ取るような展開を実現していきます。

地域から好かれ、必要とされるオンリーワンの安藤商店を目指します。社員の満足と、その家族の幸福を追求していきます。

1921年(大正10年)に、岐阜市梶川町にて安藤安吉が提灯製造業を始めました。

1989年、木工・塗装を主とする関連会社『岐阜みのじ』を設立、1994年に『有限会社 安藤商店』となりました。

2002年、古い町並みの残る川原町に町屋を改装し岐阜のギャラリー&和カフェ『川原町屋』を営業、「水うちわ」や和紙で作った人形などの和雑貨も販売もしています。

また、和紙・紙雑貨などを扱う『美濃和紙舗 紙の蔵』を運営し、美濃和紙や友禅紙などの販売も行っています。